手写作业是多此一举?锛偙堪旆?紓能提升锛傉婺诠︼紓

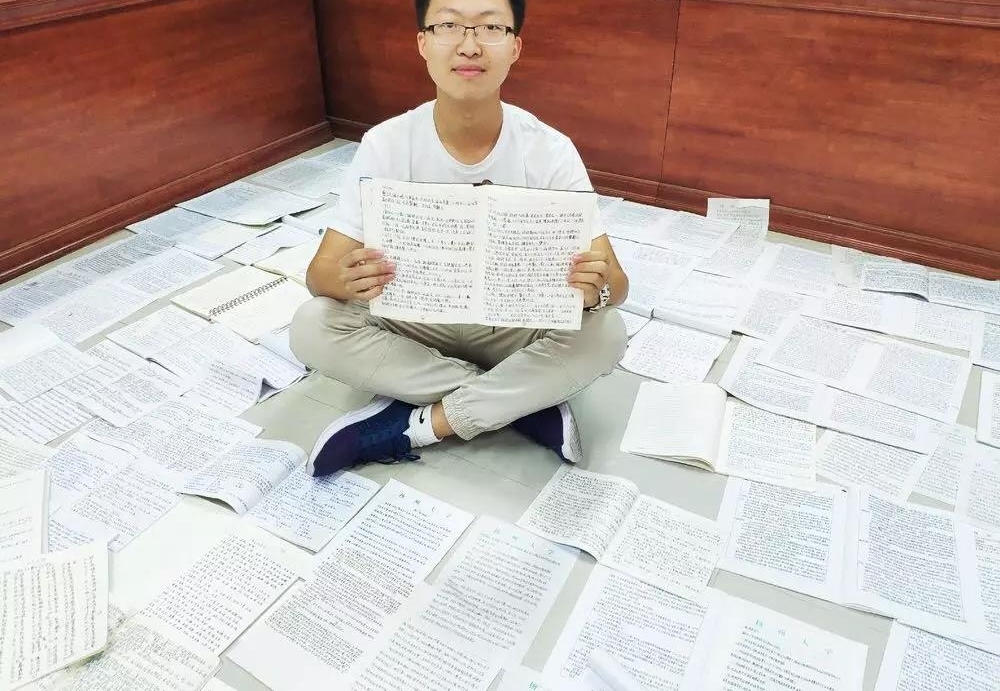

“上百页的作业,都是白纸黑字,关键还都是繁体字……”近日,扬州大学社会发展学院历史专业大一学生刘天逸,在微信朋友圈发了一组照片,引起网友热评。有网友提出质疑,现在还在手写作业,抄的还是繁体字,真的有用吗?(7月24日中国青年报公众号)

在很多人想来,抄抄写写是小时候的事情,而进了大学还得面对如此“神一样”的作业,且还一布置就是手抄上百页的繁体字课文,这种做法似乎显得过于博眼球了。闻此消息,尽管不少网友戏言道,“想问问抄写的同学们,手累吗?”

诚然,这样的“返祖”之举,确也有悖于进化、进步的发展规律。不过,消息中也提到,因为历史专业其他专业课需要阅读的古籍比较多,多为繁体字难以理解,但在抄古文的过程中,有助于学生逐渐加深对繁体字的理解和使用,并在考试中更加得心应手。可见,高校老师采取的“笨办法”,未必不是在循序渐进中,潜移默化地提升学生们的“真内功”。

事实确也如此。也有不少网友表示,要求大学生“手抄繁体字”并不奇怪。这就像学语文需要多去抄成语一样,久而久之,便成了一种文化和知识的积累;而且,所有跟传统文化相关的专业,最好都能这样老老实实地“补短板”。

笔者以为,“手抄课文+繁体字”的教学方式,既非矫情守旧,也非哗众取宠。网上稍作检索,此前湖北江汉大学《大学语文》课教师李振华,就要求学生抄写课文练字,并根据书写情况打分,计入期末总成绩,以此逼学生练字;浙江大学人文学院的李圣华教授,在学期开始的第一道作业,也是让所有学生任选一部古书,用竖排繁体抄写,并要附上注释,这项作业将占到期末考核的40%,表现优秀的作业会得高分……大学里的“手抄作业”并不鲜见,往往也是出于老师们多年的教学心得,或者说是“疗效验证”。

内容简介

手写作业是多此一举?"笨办法"能提升"真内功"