粤派批评如何彰显新气象?听80后、90后文学新人怎么说

8月12日,由羊城晚报粤派批评·陈桥生工作室联合广州图书馆、暨南大学中国文艺评论基地共同主办,广州阅读联盟·见言读书会承办的“粤派青年小说家、批评家对谈”活动在南国书香节广交会展馆举行。

本次活动邀请具代表性的广东青年小说家、批评家各十位,包括小说家王威廉、陈崇正、陈再见、郭爽、温文锦、欧阳德彬、王哲珠、周朝军、路魆、陈润庭,及批评家陈培浩、李德南、郑焕钊、苏沙丽、唐诗人、廖令鹏、彭贵昌、徐威、高旭、管季。

2 80后、90后文学新人谈李德南:鲜明主体 回报文学和生活

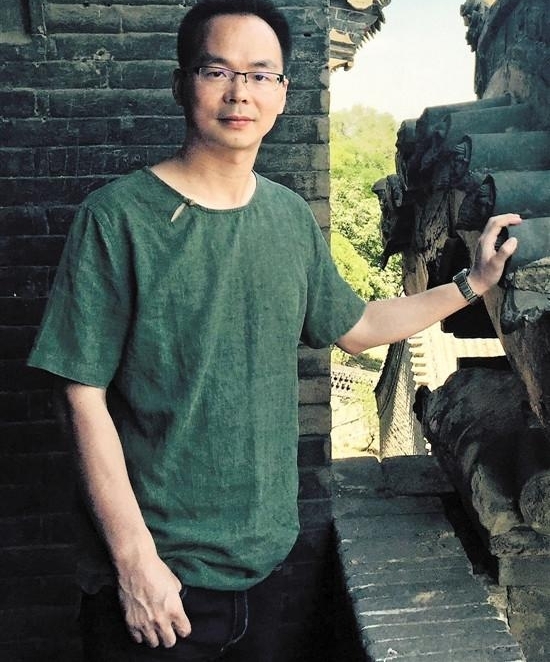

李德南,1983年生,中山大学文学博士,现为广州文学艺术创作研究院青年批评家、专业作家,兼任中国现代文学馆特邀研究员、广东外语外贸大学创意写作专业导师等。著有《“我”与“世界”的现象学——史铁生及其生命哲学》《小说:问题与方法》《有风自南》《途中之镜》《遍地伤花》等。

科幻文学热的出现,是当下非常值得关注的新现象新潮流。《花城》《上海文学》《作品》《青年文学》等刊物,这两年都先后推出了或计划推出科幻小说的专辑或专号。

王十月、弋舟、李宏伟、赵松、王威廉、陈崇正等不少作家,都开始着手写科幻小说,他们甚至因此而有一种前所未有的写作激情。

科技的问题,还有科幻文学,也开始成为诸多文学活动、学术会议与学术刊物的重要议题。这种科幻文学热的出现,原因是多方面的,最重要的一方面,在于新崛起的现实:现代技术在加速度地改变着我们的生活,甚至是改变着人类自身。

尤其值得注意的是,在当下的科幻写作热中,有一种可称之为未来现实主义的写作路径。如果要给这种类型的写作归纳一下特征的话,首先值得注意的,就是这个路径的作品所关注的故事时间多是发生在不久的将来,有时候也直接写到当下。这个将来,离我们着实不远,甚至很近。

而故事中的一切,虽然并非都已发生,有的很可能不会发生,但是作者设想的一切,都是有现实依据的或是有巨大的现实感的,是根据当下的现实而做出的想象和判断。由此,现实和未来之间,有一种非常紧密的、不可分割的关联。这一路径的写作,是非常有当下现实感的写作。

岭南文学或粤派批评要发扬光大,最为重要的一点在于立人,即能够建立其自身作为一个作家或批评家的鲜明的主体性,具备足够强劲的创造力,有足够的能力去回应时代,回报文学和生活。

唐诗人:“类型”崛起 持续创作是关键

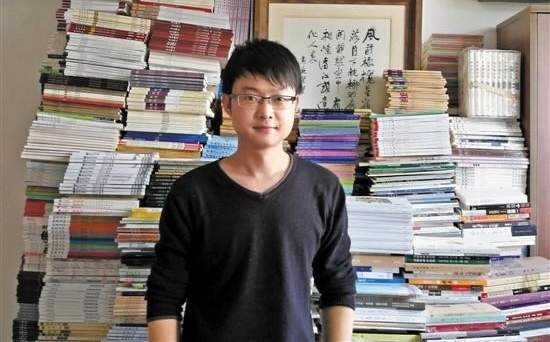

唐诗人,1989年生于江西省兴国县。中山大学文学博士,暨南大学中文系博士后,广东文学院签约作家。曾在《中国社会科学报》《文艺理论研究》《南方文坛》《当代作家评论》《小说评论》《当代文坛》《文艺评论》《福建师范大学学报》《作家》《作品》《青年作家》《广州文艺》等刊物发表学术、评论文学若干。

这些年来,网络文学、侦探小说、科幻文学、儿童文学等很多类型文学都在崛起。这个现象的背后是读者数量的迅速扩展。但这些读者并非抢占了纯文学读者,而是新开辟出来的、过去很少甚至不读小说的群体。这些读者,只有类型文学才能把他们吸引到阅读行列。

这种现象,并不意味着纯文学的衰落,反倒是为纯文学创作者提供了一个很好的机遇。就是趁这种阅读热,纯文学如何打入其中,进入更多的读者视野,成为类型文学之外的另一类“类型文学”。

这种类型化,当然不是简单化、平庸化,而是说怎么样以纯文学的独特品质来丰富类型文学,让更多读者能够进入、喜欢纯文学作品,更好地领略到纯文学作品不同于类型文学的美学和思想魅力。

这是很值得当下青年作家去思考的问题。如何在纯文学与类型文学之间架构起一个完美的桥梁?这或许是当下纯文学自我更新、未来纯文学可能会有的主要面目。而其实,当下青年作家的作品,已经有了类似的特征。

对于广东作家而言,能够持续创作和愿意去沉淀厚重作品是最为艰难的挑战。如果作家没有持续创作的能力、讲完一些与自己相关的故事之后就无法创造了,这样永远也不会有杰出作家出现。需要发挥广东本土批评家的力量,青年批评家要与青年作家形成一种可相互批评、能相互促进的文学氛围。

郑焕钊:打破边界 提炼时代新观点

郑焕钊,广东潮州人,1984年生。文学博士,暨南大学中文系文艺理论教研室主任,广东省文艺评论家协会理事。已出版专著《诗教传统的历史中介:梁启超与中国现代文学启蒙话语的发生》,曾在《文艺研究》《文艺理论研究》《中国文艺评论》《暨南学报》《文艺报》《中国艺术报》《文汇报》等报刊发表论文30余篇。

近年来,年轻一代写作有两个显著的特征:其一是告别青春,重返历史与记忆。

比如葛亮在《纸鸢》中的民国叙事、张悦然《茧》对历史及其创伤性记忆的书写等,广东作家王威廉的《获救者》、陈崇正的“半步村”系列中,尽管并没有明确指向某个历史时期,但其作品充满寓言性地联结着历史与现实、记忆与当下的复杂脉络,其中来自于现代主义、现实主义的文学脉络与不同时期的历史、记忆资源与地域色彩混杂性地交叠。

其二是面向未来的科幻现实书写。在科幻作家之外,无法回避的人工智能时代已经内在地召唤年轻一代作家的回应,李宏伟的《国王与抒情诗》和王威廉的《地图里的祖父》,就都致力于探讨人工智能时代新的政治与伦理问题,显示这一代作家对新现实的新感受,在其中,形而上的哲学思辨的色彩极其明显。记忆、未来与现实的时间性交叠与空间性虚构,将类型化与实验性交混杂糅作为介入现实的方式,其作品可读性与思想性并用。

粤派批评家具有在历史中辩证思考与革新厚重的文学史视野,应发挥这种传统在面对新现实、新现象、新议题方面的优势。

作为年轻一代批评家,我们处于一个新的过渡时期。粤派批评家如何更新自身的知识结构,打破自我限制的诸多边界,善于从时代与写作中去提炼具有时代性、普遍性的思想和理论的新问题和新观点,这是我们回应仿真文化时代的挑战,也是发扬光大的新起点。

彭贵昌:走向经典 期待岭南大作品

彭贵昌,广东梅州人,暨南大学文学博士,现为广州大学人文学院讲师。主要从事中国现当代文学、台港澳及海外华文文学研究。

文坛更多的是严肃文学所在的场域,通常认为的主流是得到研究机构、创作机构认可的创作,但是在更多的人看来,主流文学或者主流文坛可能是铺天盖地的网络文学、类型文学,特别是已经被影视化的大IP,在这个层面上,80后、90后是否“进入”主流肯定不是一个问题,甚至已经是“占据”着主流了。

因此,“文坛”这个概念本身就承载着非常强烈的“新”的色彩,也有非常强大的“视野”差别,文学研究者如何自我定位都跟这种“新”息息相关。

对我而言,研究的对象更多是传统的严肃文学,而对网络文学的研究大多是文化现象的观察,较少有美学范式层面的讨论。网络媒体迅速发展以来文坛生态的整体改变是巨大的,严肃文学正在被快速地边缘化,而当下的文学作品,以后如何走向“经典化”,当下的文学史如何编撰,都是巨大的挑战。

当然,文学批评和文学研究都只是方法和途径,无论从哪个角度来定义“文坛”,文学繁荣最为重要的始终是作品的支撑,我们所期待的,是承载着本土文化基因的岭南文学,可以出现雅俗共赏的大作品。

徐威:日益精进 新锐成文坛中坚

徐威,江西龙南人,1991年出生,中山大学文学博士。有小说、诗歌、评论刊发《作品》《诗刊》《中国诗歌》《诗选刊》《当代作家评论》《当代文坛》《南方文坛》《创作与评论》《星星?诗歌理论》等刊,著有诗集《夜行者》。

80后严肃文学作家,诸如王威廉、双雪涛、陈崇正、孙频、颜歌、张悦然、郑小琼等,目前已然成为备受瞩目也备受期待的文学创作力量。他们已然度过了“新锐”期,创作稳定,且日益精进。90后作家这些年被包括《人民文学》《收获》《诗刊》《作品》等在内的几乎全部刊物所看重,纷纷以专栏、专号等形式推荐。

此刻,李唐、宋阿曼、庞羽、王占黑、周朝军、小托夫、甄明哲、李君威、徐晓、丁颜、鬼鱼、崔君、路魆、林为攀等一大批90后作家接过了“新锐”这一称号。

文学评论方面,也有越来越多的研究者与批评家注意到了90后作家,对他们的研究成果也迅速增多。各类媒体也纷纷对90后创作现象进行报道。

因而,从传统期刊、文学评论、媒体推荐等角度来看,他们都已经进入了当代文学创作这一舞台。需要注意的是,近些年,90后作家大多以“群体”、“群像”的方式出场,而文学创作注定是个人化的。

因而,在90后创作这一创作现象热度减退之后,他们之中有多少人依然坚持创作,从而度过“新锐”期,成为文坛的“中坚力量”,这仍然是不可知的。

当创作者与研究者都对“岭南文学”与“粤派批评”这两个名称有强烈的归属感与光荣感的时候,当外界都习惯以这两名称概括广东的文学与批评的时候,那时,它们或许才真正算得上发扬光大了。

高旭:众声喧哗 直面现实新生态

高旭,1989年生于安徽滁州。中山大学中国现当代文学专业博士生。主要研究兴趣为现当代诗歌及比较诗学。在《文艺争鸣》《扬子江评论》《当代文坛》等发表评论数篇,另有诗歌和随笔作品发表。

总体上说,有赖于信息化时代的高效率网络媒介传播,整个当代文学呈现出一种众声喧哗的景象。但在一片繁荣的背后,我认为文学的形式单一、现实感太弱是不得不面对的问题。也就是说,当下的写作,真正描写城市经验的非常少,文学的缓慢发展与城市化的高速进程之间形成了巨大的反差。

事实上,在过去的三十年里,中国已经出现了一批高度发达的城市,而目前描写城市文学的作品却仍然还停留在物质欲望的控诉中。在城市与乡村之间的巨大割裂之中,如何发现城市内部的种种现代性,如何描写我们切实生活着的都市经验,这是非常需要考虑的问题。

作为中国城市化最为发达的省份之一,广东的文学创作和批评也必然会接触到这样复杂的生态环境,这也使得粤派的文学与批评天生就带有一份敏感与优势。作为评论家,更需要把眼光放大,眼界放长远,发现出真正凸显时代灵魂的作品。

管季:青春姿态 突破价值旧框架

管季,85后,湖南永州人,现居湛江。中山大学中文系中国现当代文学专业博士生。主要研究方向为80后文学、西方文艺理论与中国现当代文学比较研究等,在《文艺争鸣》《小说评论》《当代文坛》等杂志发表论文20余篇。

当代文学虽然面临着被边缘化的命运,也充满了质量参差不齐的作品,但依然构成了存在的现实的一部分。在物质的过剩与精神的贫弱之间,当代文学总能找到一种新的方式,对存在做出某种追问。

所以,今天的年轻作家,所谓的80后、90后,他们代表的是一种新的现实,和文学将来的种种必然。他们以“青春”的姿态进入主流文坛,又以不断成熟的创作改变着人们的固有印象。

在这些年轻人中,已经产生了部分具有相当思想深度的作家,他们带着与生俱来的现代性,把人性和苦难的定义深化、拓展。更让人感慨的是在这个文学逐渐成为小众的时代中,有这样一批年轻人在坚持着写作,这本身就是一种文学精神的写照——突破价值的框架,遵从人性的善意,叩问存在的意义。

作为中国经济较发达地区的广东,理应产生更多走在时代前沿、更深刻理解现代生活实质的作家。比如说“打工文学”的一个重要据点就是深圳,而不是偏远的小镇,经济发展的程度与生活方式的不同,直接造就了文学内部特征的不同。期待这些年轻作家为我们带来一种既有地方色彩的,同时又超越了地域性的严肃文学。

陈培浩:追求独特 谨防文学成“交际”

陈培浩,1980年出生,广东潮州人,文学博士,现为韩山师范学院副教授。中国作家协会会员,广东省文学院签约作家、广东省作协签约评论家。近年在《文学评论》《当代作家评论》《中国现代文学研究丛刊》《新文学史料》《文艺理论与批评》《南方文坛》《当代文坛》《文艺争鸣》等学术刊物及《人民日报》《文艺报》等报纸发表论文几十篇。已出版《迷舟摆渡——陈培浩诗歌评论集》《阮章竞评传》等著作。

当下文学生态发生的重要变化包括:一、新媒介不断涌现为文学传播带来生机和干扰;二、地方政府、商业机构、学术组织和民间力量介入文学场域引爆“文学繁荣”;三、国际文学交往的频繁以至常态化催生的“中国主体意识”和到西方走穴的“殖民主义”心态的微妙复合。媒介革命既给文学交流提供了前所未有的便捷性,同时也使“文学交流”大面积地变成“文学交际”。

80后、90后只能说已经得到文坛关注,很难说已经进入主流文坛。不过江山代有才人出,80后、90后理所当然是文学的未来,但作为未来代表也不是自然而然的。得到主流荣耀的意义并不大,更有意义的主流是发明一种对称于我们精神困境的文学语言。

青年作家很多具有自己独特的语言方式,但一种语言方式里面不包含着对时代的嵌入和历史的反思,这种脱离历史而存在的形式独特性,似乎是大部分80后、90后的青年作家的共同弊病。

廖令鹏:重返科幻 挖掘岭南丰富性

廖令鹏,1981年出生,现就职于中国(深圳)综合开发研究院。中国文艺评论家协会会员,专注新城市文学研究,长期跟踪研究深圳文学。曾获第二届全国青年产业工人文学大赛文学评论奖。

改革开放40年后岭南的文学,当务之急就是要重塑语言,要在岭南语言丰富性和现代性的挖掘、运用和再创造上做文章,把岭南语言以及语言背后的文化发扬光大。要写出广州、深圳、香港这些城市味道的经典文学作品,最重要的是要讲好丰富的粤语、客家语、潮汕语等,树立讲白话的广东佬、天下一家的客家人(nin)、创业经商的潮汕帮、中西合璧的香港仔等时代形象,写出他们在语言融合互动中真实表情感受和真切的生命动力。

“重返科幻文学”让严肃文学与网络文学找到新的平衡空间,让现实世界与虚拟世界联系更加紧密,也让人和科技及艺术更好结合。

我认为现在的科幻文学是“新科幻文学”,不只是20世纪那样人对科技控制性的运用,而更多是科技对社会生活的全面改造,对人(人类)的塑造与侵犯,甚至对人类文化精神的侵害。新科幻文学正在兴起,这是个好现象,但还要站在更远处和更深处,以世界眼光、未来视角以及技术伦理视角看待我们的“科幻人生” 。

80后作家或许是能把新技术与新文学整合得最好的一代人。90后、00后对新技术比较熟悉,但文学准备还不太充分,60后、70后对新技术及数字世界不那么敏感,80后作家在这方面有优势。但80后文学中的国际视野狭窄,很多作家不了解西方世界,带来的问题是几乎没有能力从外面的世界看自己的世界和整体处境。同时,80后文学对中国当代政治、经济、科技、艺术的深刻介入与融会贯通也还比较简单粗糙。

苏沙丽:自觉反思 捕捉文学新现象

苏沙丽,湖南浏阳人,中山大学文学博士。主要从事中国现当代文学研究,已出版专著《思想的乡愁——百年乡土文学与知识者的精神图像》《贾平凹论》;在《中国现代文学研究丛刊》《文艺争鸣》《当代作家评论》《南方文坛》等刊物上发表学术论文多篇。

80后作家不像之前的作家一样有着题材决定论及创作方法方面的干预,也有非常好的创作理论素养,可以毫无顾忌地去接受自己所喜爱所仰慕的经典文学。

但是,历史意识的匮乏,社会经验的缺乏,经历的单一,使得他们的写作趋于同一化,包括小说中所呈现的社会风景及问题。对社会层面更深广的书写,80后作家还并不具备相应的驾驭能力,如何在同质化的当下社会写出达致更多面向群体的个体经验,仍然是需要努力的方向。

80后批评家具备良好的理论素养,特别是对西方理论的熟谙,能够敏锐地捕捉到当代文学的发生现象,因而能够很快地进入批评场域。

但是,一部分80后批评家有着急功近利、急于表达自我的现象,所针对的批评对象大多集中于同代人的研究,沉溺于自己一代人的审美经验与社会体验,而无法跳开同代人的潜意识来呈现更开阔的视野,在消怠自己的审美经验的同时,也不利于批评话语与理论话语的建构。另外,还缺乏一定的问题意识,关于文学批评,关于文学本身,缺乏自觉的反思。

来源|羊城晚报

责编|樊美玲

内容简介

8月12日,由羊城晚报粤派批评·陈桥生工作室联合广州图书馆、暨南大学中国文艺评论基地共同主办,广州阅读联盟·见言读书会承办的“粤派青年小说家、批评家对谈”活动在南国书香节广交会展馆举行。